Racismo ambiental: você sabe o que é?

73,3% da população brasileira vive em municípios suscetíveis a desastres naturais

Segundo levantamento do Governo Federal, divulgado em outubro de 2023, 73,3% da população brasileira vive em municípios sujeitos a desastres naturais. De acordo com os dados, são 1.942 cidades suscetíveis a ocorrências de desastres associados a movimento de massa, alagamentos, enxurradas e inundações.

Dessa forma, catástrofes, como a que ocorreu no Rio Grande do Sul no mês de maio, podem acontecer em 34,9% dos municípios do país. Assim, um grande debate tem surgido nos últimos anos: o racismo ambiental.

O que é racismo ambiental?

“Racismo ambiental é um conceito que descreve a distribuição desigual dos impactos ambientais, afetando desproporcionalmente comunidades marginalizadas, especialmente aquelas compostas por pessoas racializadas”, explica Rhadson Rezende Monteiro, Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Associação Plena em Rede PRODEMA/UESC, Professor Adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB e um dos autores do estudo “Racismo Ambiental, Justiça Ambiental e Mudanças Climáticas no Brasil: uma análise dos relatórios anuais dos objetivos de desenvolvimento sustentável”.

O especialista esclarece que o termo nasceu na década de 1980 por Benjamin Franklin Chavis Jr., durante protestos contra a instalação de um aterro tóxico em Warren County, Carolina do Norte, uma área majoritariamente habitada por negros.

“Hoje, o conceito de racismo ambiental é aplicado não apenas para denunciar ações com intenção racista explícita, mas também para analisar ações que, mesmo sem essa intenção, resultam em impactos ambientais desproporcionalmente negativos sobre comunidades periféricas”, pontua Monteiro.

As mudanças climáticas evidenciam o racismo ambiental, pois intensificam eventos extremos e afetam, principalmente, as comunidades mais vulneráveis.

“As secas severas atingem populações rurais sem acesso à água potável e causam escassez no fornecimento de água em áreas urbanas. A subida do nível da maré também atinge especialmente as populações que habitam os entornos de manguezais e costões. Essas comunidades são frequentemente forçadas a habitar regiões de alto risco, evidenciando a falta de apoio e infraestrutura”, ressalta o professor.

Populações vulneráveis são as mais atingidas

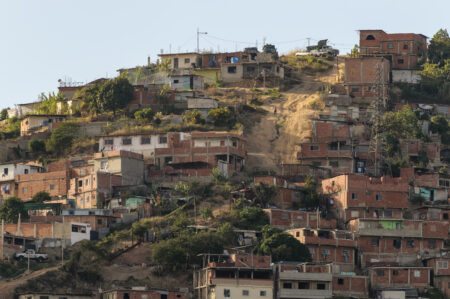

“As comunidades que mais sofrem com o racismo ambiental incluem quilombolas, indígenas, ribeirinhas, moradores de favelas e áreas de risco ambiental como um todo”, salienta o especialista.

“Essas populações, frequentemente localizadas em áreas com pouca infraestrutura e maior exposição a riscos ambientais, enfrentam problemas como poluição, escassez de água potável e são severamente impactadas por desastres naturais como avanço de maré, enchentes e deslizamentos de terra”, acrescenta.

Monteiro explica que o racismo ambiental agrava, ainda mais, a marginalização de comunidades vulneráveis, violação de direitos fundamentais e perpetuação de desigualdades sociais.

“Essas populações enfrentam maior risco de doenças, perda de suas terras e recursos naturais, e têm pouca ou nenhuma participação em decisões políticas que afetam suas vidas. A falta de infraestrutura básica e a exposição constante a riscos ambientais comprometem sua qualidade de vida e oportunidades de desenvolvimento.

Políticas públicas e educação são fundamentais

“O combate ao racismo ambiental exige a implementação de políticas públicas que promovam a igualdade social e a justiça ambiental. Medidas incluem a regularização fundiária para garantir direitos territoriais, a demarcação de terras indígenas e quilombolas, a criação de estruturas de saneamento básico, o planejamento urbano que evite a construção em áreas de risco com planos diretores ambientalmente adequados, a promoção de programas habitacionais, programas de transferência de renda para melhorar a qualidade de vida das populações vulneráveis e principalmente ações de recuperação ambiental”, analisa o estudioso.

Monteiro conta que o Estado brasileiro criou, em agosto de 2023, o Comitê de Monitoramento da Amazônia Negra e Enfrentamento ao Racismo Ambiental, uma parceria entre o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

“O comitê propõe medidas de enfrentamento ao racismo ambiental e trabalha para ampliar a promoção da igualdade racial em estados e municípios da Amazônia Legal. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz mantém o Mapa de Conflitos, Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, que destaca as vozes e lutas por justiça ambiental de populações discriminadas”, acrescenta.

“É fundamental promover políticas de educação ambiental e antirracistas nas escolas, integrando esses temas aos currículos escolares para sensibilizar as novas gerações sobre a importância da justiça ambiental. Também é crucial garantir a efetividade das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e eleger representantes comprometidos com pautas ambientais e uma participação mais efetiva de Estados e Municípios em ações de desenvolvimento local”, finaliza Monteiro.